Le service des procès-verbaux ne compte pas que des sténographes, mais également des rédacteurs travaillant à partir des enregistrements. Ces derniers, dans la salle du conseil, notent les noms des orateurs ainsi que les expressions difficiles, manient l’équipement d’enregistrement audio, remontent au bureau après la fin de l’intervention pour placer une nouvelle bande magnétique dans l’appareil, et apportent l’enregistrement du discours aux dactylographes. Alors que le sténographe se contente de relire en diagonale les textes qu’il avait dictés avant de les déposer à la Chancellerie, le rédacteur apporte beaucoup de corrections. Parfois, lorsque l’orateur est «difficile», les feuilles doivent être complètement réécrites, ce qui provoque des remarques de la part des sténographes, qui ne manquent pas de relever qu’eux ne se trouveraient jamais dans de telles situations. Quant aux rédacteurs, ils remarquent de temps à autre, avec un certain soulagement, que les sténographes apportent parfois les bandes magnétiques pour une transcription directe, sans dictée préalable.

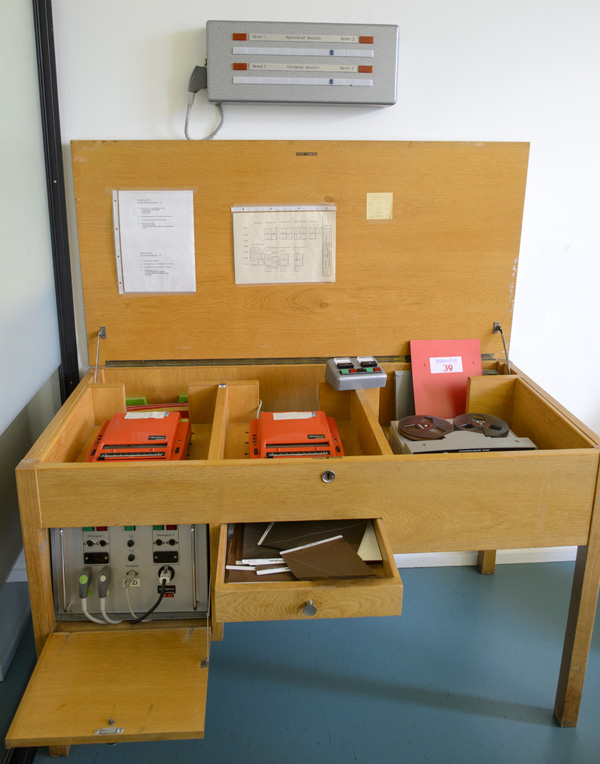

L’enregistreur magnétique utilisé par le Bulletin officiel jusqu’en 1993

Photo Béatrice Devènes

Ces différentes méthodes de travail ne contribuent pas à détériorer l’ambiance de travail pour autant. Même les sténographes comprennent bien que l’âge d’or de la sténographie touche à sa fin. En tant que responsable du service, je décide, d’un commun accord avec le secrétaire général Aloïs Pfister, que les postes de sténographes doivent être peu à peu remplacés par des postes de rédacteurs. En 1987, le dernier sténographe encore en fonction prend sa retraite.

Rapidement après mon entrée en fonction, je me vois confronté à des questions d’ordre technique. Les «ordinateurs» étaient déjà des outils importants dans les années1970, mais en 1976, tous les textes sont encore tapés à la machine à écrire – au moins les «machines à boules» ont-elles remplacé les machines à écrire mécaniques.

«La salle de la tour» au deuxième étage du Palais du Parlement, siège de la rédaction germanophone du Bulletin officiel de 1920 à 1994

Collection privée François Comment, Berthoud

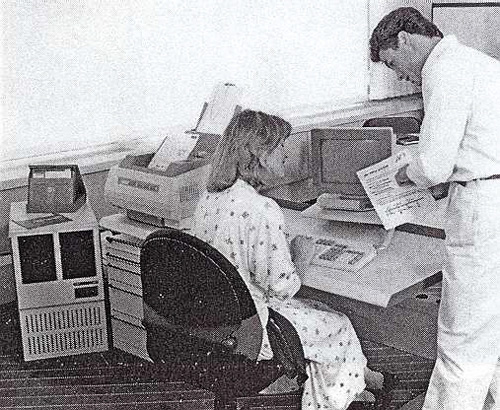

Nous faisons surtout des efforts en ce qui concerne l’informatisation et le traitement de texte. C’est en 1985 qu’a lieu une véritable percée: l’entreprise canadienne AES nous présente un système multiposte, desservant seize places de travail, ce qui, pour nous, représente une option viable. Pendant la session d’hiver1985, les «machines à boules» sont mises au placard; dorénavant, les dactylos seront assises derrière un écran et n’utiliseront plus de papier.

Publicité pour le système de traitement de texte AES. A gauche l’unité centrale et ses disques de stockage.